Intervista a Federico Ferrone - "Merica!"

Bologna – 15 ottobre 2007

di Stefano Mandelli

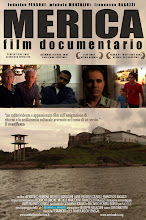

Lo spunto per questa intervista nasce dopo il passaggio di Merica al “Terra di Tutti Film Festival”, appuntamento dedicato al documentario e cinema sociale organizzato a Bologna il 12-13-14 ottobre scorsi, dove il film ha vinto il premio del pubblico. Abbiamo quindi approfondito con Federico Ferrone, coautore del film insieme a Michele Manzolini e Francesco Ragazzi, la genesi del lavoro e i temi principali che lo attraversano.

Aldilà della scelta obbligata della location – cioè il Veneto - come nasce Merica?

Una delle cose interessanti dell’Italia è la sua storia d’emigrazione gigantesca, una storia di cui si parla seppur con delle zone d’ombra. Allo stesso tempo il nostro è un paese che adesso riceve una grande immigrazione e penso che in Europa siamo quelli che hanno questo tipo di doppio rapporto più marcato.

Quindi, proprio perché oggi si parla molto di immigrazione e ci sono anche parecchie paure legate all’immagine dell’immigrato, ci è sembrato interessante prendere il paradosso di una zona come il Veneto che per tutta la sua storia è stata terra di migranti, di gente che è diventata “ricca” da meno di trent’anni, e che adesso ha un bisogno fisiologico di immigrazione e nonostante questo non sempre è accogliente con chi arriva.

Questa è stata l’idea di base, che abbiamo sviluppato anche con grande lavoro di ricerca prima in Veneto e poi in Brasile.

Abbiamo quindi deciso di raccontare tra questi due poli, il Veneto da una parte e il Brasile dall’altra, due storie d’immigrazione che sono poi in definitiva una storia unica, ovvero i veneti che andavano in Brasile fino a cinquant’anni fa, che sono rimasti lì e che adesso sono brasiliani ma comunque mantengono un legame forte, e al contempo i loro discendenti che hanno anche cinquant’anni ma spesso sono molto più giovani e hanno un’idea dell’Italia come di una paese ricco, mitizzato come la patria sognata, e che una volta qui si scontrano con molti problemi.

Perché la decisione di lavorare in tre alla regia? Con Francesco avevi già avuto modo di collaborare in Banliyö - Banlieue, mentre con Michele è la prima esperienza…

Conosco sia Michele che Francesco da diverso tempo. Con Francesco Ragazzi avevo girato questo documentario sulle comunità turche nelle periferie francesi con il quale vincemmo il premio Videopolis nel 2005, che di fatto ci ha permesso di fare Merica. Già in precedenza eravamo in tre – con noi c’era Constance Rivière – mentre ora il terzo elemento è Michele Manzolini, grande esperto di Brasile e che lì ha vissuto due anni, dunque fondamentale per un film come il nostro.

Come registi, possiamo dire ancora agli esordi, come vi siete mossi a livello di produzione e di distribuzione?

Questo film aveva un budget economico che arrivava da un ente locale - la regione Veneto - e parlando con colleghi documentaristi ci siamo resi conto che gli unici che possono permettersi di finanziare con dei soldi a fondo perduto sono proprio gli enti pubblici. Penso che questa sia una cosa da non sottovalutare e per niente negativa, soprattutto se non ci sono vincoli. Abbiamo trovato una casa di produzione di Roma, la “Mithril Production” e anche con il loro appoggio stiamo portando il film ai festival. Questa può essere, per chi può permetterselo, la strategia migliore per far conoscere il film: i giornali ne parlano, può arrivare qualche premio, e si costruisce così un piccolo curriculum. Siamo già stati al Tek Festival di Roma, al BiancoFilmFestival di Perugia, in Puglia all’ImaginariaFilmFestival, allo IonioEducationalFilmFestival dove abbiamo vinto, e in molti altri festival e inoltre a novembre saremo al SulmonaCinema FilmFestival, sicuramente una delle vetrine più importanti per il giovane cinema italiano.

La nostra idea è di concludere un anno di festival e poi di provare a vendere seriamente, anche perché il film rimane attuale proprio perché tratta di un argomento che è anche politico come quello degli italiani all’estero.

Ti ho fatto questa domanda perché nelle mie interviste precedenti con registi più o meno noti, tutti hanno lasciato intravedere una certa disillusione che nasce non nel momento in cui si lavora al film, ma proprio quando si deve pensare alla fase distributiva, quando si deve cercare di dare un futuro al prodotto finito…

Parlando della mia esperienza io posso dirti che conosco due sistemi, il nostro e quello francese. Non che in Francia le cose siano completamente diverse, ma in effetti il sistema francese prevede meccanismi distributivi forse più chiari. Basti pensare ad una televisione come “Arté”, che è un acquirente splendido perché ogni giorno programma cinque documentari di qualità.

Qui invece noi siamo ad un livello basso, ma anche chi si trova ad un livello più alto ha questa idea per la quale sa come comincià ma non come finisce. Ci sono occasioni isolate come quella di Rai3, che ha mandato in seconda serata una serie di documentari sotto il titolo di Doc3, e ci sono esperienze analoghe in Svezia e in Inghilterra con la BBC. Sono dell’idea che dovrebbero essere proprio le TV a mostrare con sempre maggior frequenza un prodotto come il documentario, anche se la circolazione di questi film in sala è cresciuta costantemente negli ultimi anni.

Il risultato paradossale che nasce da questo mercato con pochi acquirenti è che si lavora in modo molto libero, diversamente dalla Francia dove c’è molta più rigidità anche nei confronti dei formati.

Una strada che in futuro ci piacerebbe percorrere, che in Italia non è ancora troppo battuta, è quella delle coproduzioni e dei finanziamenti europei, un modo questo che pùò spesso aiutare anche per la circolazione del film. Penso che anche su questo terreno noi siamo rimasti un po’ fuori, in particolar modo rispetto ad alcune nazioni europee come l’Olanda o i paesi nordici dove esiste un mercato più vivo.

A questi problemi va poi aggiunto quello del pubblico, perché è evidente che non c’è una cultura del documentario diffusa. Io penso, come sostengono tra l’altro molti registi, che non sia un male se la frontiera tra documentario e fiction si assottigli sempre di più fino a scomparire, anche perché questo può essere motivo di stimolo sia per l’autore - che può così giocare con i due lati - sia per il pubblico.

Da un punto di vista prettamente tecnico quanto vi è costato il film in termini di denaro, ma in particolar modo in termini di tempo?

Noi avevamo il vincolo di farlo in un anno. Di fatto abbiamo cominciato a concepirlo nel febbraio del 2006, tra aprile e giugno abbiamo girato in Veneto, a settembre abbiamo girato in Brasile e da ottobre a Natale abbiamo montato: ci sono dunque voluti circa 9 mesi per il lavoro finito.

Per quel che riguarda i costi siamo riusciti a sfruttare al meglio il finaziamento di 20.000€ della Regione Veneto, più un piccolo surplus messo dagli enti pubblici brasiliani, anche perché il materiale e la sala di montaggio sono stati messi a disposizione dalla casa di produzione. In tutto questo abbiamo pagato solo un montatore-operatore mentre noi ci siamo solo mantenuti nelle spese.

È chiaro che la speranza di recuperare questi soldi è pari a zero, ma c’è da dire che noi aspettiamo un riscontro a lungo termine, perché la nostra non è la logica del film che esce in sala e poi in DVD.

Tornando ai contenuti e al tema dell’immigrazione e degli italiani all’estero, cosa puoi aggiungere e qual’è l’impressione che ti sei fatto di questa storia che possiamo definire universale e ricorrente?

La cosa interessante di questo film è che siamo andati ad esplorare quelle comunità italiane all’estero di cui si parla poco, come quella dello Stato di Espirito Santo in Brasile. Queste comunità hanno dell’Italia un’immagine molto forte e presente: in particolare in Brasile, rispetto a Stati Uniti, Canada, Australia, è così, proprio perché lì ci sono regioni più in difficoltà che guardano a noi non come ad un polo folkloristico della memoria, ma come ad una vera opportunità che possa colmare una necessità economica reale. C’è dunque un flusso di persone con passaporto italiano, che quindi come tali non vengono conteggiate nei registri dell’immigrazione, che arrivano e proprio in virtù di questa aspettativa fortissima hanno poi una delusione altrettanto forte. Moltissime famiglie arrivano con una speranza che in pochi mesi è più che disattesa, anche perché di fatto sono assunti con difficoltà, fanno i lavori peggiori e sono discriminati perché parlano male la lingua.

Noi abbiamo voluto giocare su questo che sembra un paradosso, ma che poi è la realtà, e cioè sul fatto che a loro è andata male in tutti i sensi. Cent’anni fa questi veneti sono andati in Brasile verso un miraggio, hanno lavorato come bestie, e nel frattempo per una serie di circostanze l’Italia è diventate mille volte più ricca del Brasile. Adesso i loro discendenti ripartono e si scontrano contro una regione, ed un paese in generale, che ha dei problemi seri di integrazione e questo mi sembra che il film lo mostri con evidenza.

È interessante osservare come lo Stato italiano tratti queste persone…

Qui c’è un problema politico che si intravede in filigrana. Per anni in Italia si è ignorata questa presenza all’estero perché talmente forte e numericamente grossa – si dice oggi che ci siano altrettanti italiani di sangue fuori dall’Italia che nel territorio italiano – che sia la DC che il PCI, sia il PSI e tutti i partiti repubblicani la vedevano come una mina vagante. Gli unici che l’hanno almeno parzialmente seguita sono stati gli ex fascisti alla Tremaglia, e quando è stata concessa la possibilità di votare ci si è accorti che questi italiani votavano secondo criteri che non erano per niente chiari. La scelta che adesso è stata fatta è quella di bloccare la burocrazia rendendola lentissima, portando fino a vent’anni d’attesa il tempo necessario per una cittadinanza. È questa una situazione drammatica perché c’è un’altra Italia fuori dai nostri confini che subisce questo tipo di cose.

Penso che uno dei meriti di questo film sia il fatto che lasci molto spazio allo spettatore per elaborare un giudizio sulle cose mostrate. Anche la scelta di non usare la voce fuori campo a supporto delle immagini ne è una conferma?

Questo è vero, anche se è altrettanto evidente da che parte siamo schierati. Le proiezioni sono andate sempre molto bene, anche a Treviso. Sarà importante vedere come reagirà il pubblico brasiliano, perché sono convinto che questo è un film che interesserà moltissimo in Brasile proprio perché mostra quella che per loro è l’altra parte. Un film così può essere utile per far capire qual è la realtà, per svelare quello che è un grosso equivoco da entrambe le parti.

Per quanto riguarda la voce fuori campo, come molti puristi del documentario, anche noi siamo ostili a questo tipo di tecnica perché ci sembra un modo troppo esplicito per indirizzare il pubblico.

In coincidenza con la proiezione all'Università di Nantes di Merica, Euradionantes ha intervistato uno dei registi, Federico Ferrone, in due occasioni.

In coincidenza con la proiezione all'Università di Nantes di Merica, Euradionantes ha intervistato uno dei registi, Federico Ferrone, in due occasioni.